DEN Aschenberg gibt es nicht. Auch wenn die Hochhäuser das Gesicht des Viertels prägen. Tatsächlich hat das Wohngebiet mehrere, teils extrem unterschiedliche Gesichter. Zeitzeugen berichten, wie es dazu gekommen ist.

Der Aschenberg, da stehen doch die ganzen Hochhäuser. Ja, stimmt soweit. Die Hochhäuser sind tatsächlich das Erkennungszeichen des Fuldaer Wohnviertels. Sie sind von fast jedem Punkt Fuldas aus zu sehen. Wer mit dem Zug von Norden in die Stadt einfährt, den springen die hohen Gebäude geradezu an, wenn man den Kopf nach rechts dreht.

Wer den Aschenberg auf die Hochhäuser reduziert, lässt jedoch gut 5700 von 8560 Menschen, die in dem Viertel leben, links liegen – und die zum Teil extrem unterschiedlichen Ecken des Berges. “Der Aschenberg besteht aus verschiedenen Teilen, die man schon von außen erkennt”, sagt Christoph Schmidt, der dort jahrelang als Stadtteilkoordinator gearbeitet hat.

500 Menschen lebten 1974 auf dem Aschenberg in Fulda

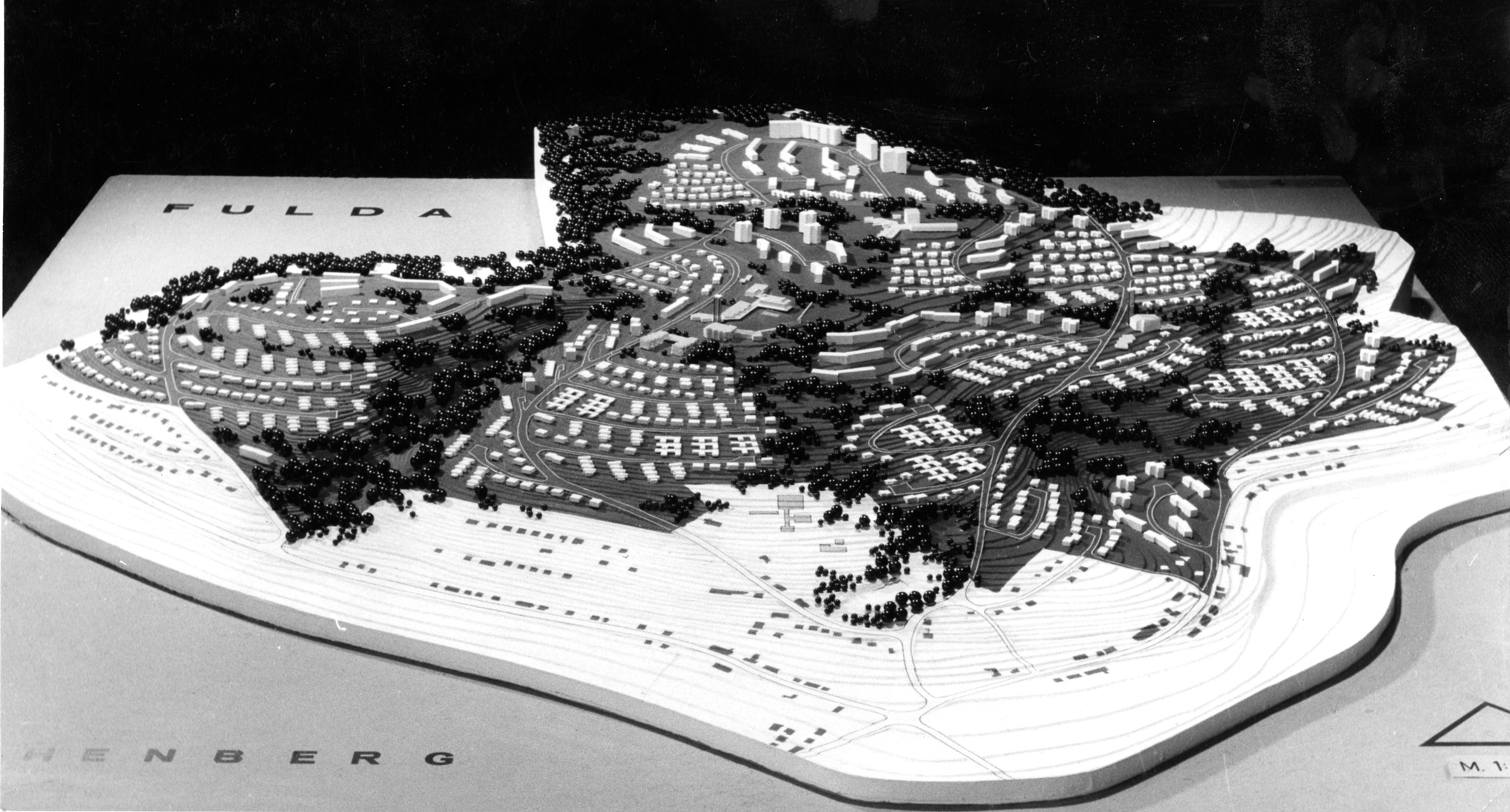

Dass der Aschenberg heute so aussieht wie er eben aussieht, war nicht geplant. Der Entwurf für das Wohnviertel aus den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts sah deutlich weniger eng beieinander stehende Hochhäuser vor. 1966 wurden die ersten Sozialwohnungen in der Steingrube fertig. “Wegen der Wohnungsnot wurden auf dem Hochplateau in den 70ern zusätzliche Hochhäuser gebaut”, sagt Schmidt. Bis 1974 lebten bereits etwa 500 Menschen auf dem Aschenberg. Zwei Jahre später zogen die Schneyers dorthin – nicht unbedingt mit einem guten Gefühl im Bauch.

Der erste Entwurf des Wohngebiet Aschenberg sah deutlich weniger Hochhäuser vor. (Foto: Stadtarchiv Fulda)

“Mein erster Gedanke war damals: ‘Nach Fulda ziehen? Auf keinen Fall’”, sagt Barbara Schneyer. “Wir hatten vorher im beschaulichen Coburg gelebt. Auf dem Aschenberg war noch so gut wie gar nichts. Nur Hochhäuser und niedrige, recht junge Bäume.” Dennoch zog das Ehepaar 1976 in ein gerade fertiggestelltes Hochhaus. “65 Parteien in einem Treppenhaus waren es irgendwann”, sagt Manfred Schneyer. “Bis dahin haben wir immer in Sozialwohnungen gewohnt. Hier war es aber immer etwas kriminell.”

Die Schneyers erinnern sich an eine der ersten Nächte in dem Hochhaus. Unheimlich sei es gewesen. “Wir waren die ersten, die eingezogen sind. Bis auf uns lebte anfangs niemand dort”, sagt Barbara Schneyer. “Irgendwann haben wir mitten in der Nacht Krach im Haus gehört und wenig später die Polizei gerufen. Einbrecher hatten Baumaterial mitgehen lassen.”

„Ohrfeigen hat es gegeben. Nichts Großes“

Auch mit ein paar der späteren Hausbewohner sei es nicht unbedingt einfach gewesen. “Mit einem habe ich Nahkampferfahrung gesammelt”, sagt Manfred Schneyer. “Er hat mir eine verpasst und seinen Hund auf mich gejagt, nachdem ich mich wegen des Lärms aus seiner Wohnung beschwert habe.”

Erfahrungen, die Thomas Gilbert so nicht teilt. Gebürtig stammt er aus Horas. Auf das Aschenbergplateau hat es ihn schon früh gezogen. “Mit 12, 13 Jahren bin ich immer mal hoch”, sagt er. “Mir hat die Gemeinschaft dort gefallen. Und, dass wir uns hier ausbreiten konnten. Es war ja noch kaum was dort.” Gilbert ist schon einmal in Rangeleien geraten. Ohrfeigen habe es dann gegeben. Nichts Großes. Er will das nicht überbewerten. “Wirkliche Rivalitäten hat es damals auf dem Aschenberg nicht gegeben”, sagt Gilbert. “Es gab gewisse Leute, die hatten eben das sagen.”

Thomas Gilbert war schon als Teenager auf dem Aschenberg unterwegs. (Foto: Joscha Reinheimer)

1987 zog er in die erste eigene Wohnung in die Adenauerstraße 7. Das höchste Hochhaus auf dem Aschenberg. Heute direkt zwischen Netto Discounter und dem russischen Partnermarkt gelegen. Zuvor hatte Gilbert etwa fünf Jahre bei seiner Schwester gewohnt, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite.

Einige verließen die Hochhäuser

Gilbert war damals kein Kind von Traurigkeit, erzählt er. Früher hätten sich er und seine Kumpels auch einmal selbst zu Feiern eingeladen – zu Polterabenden zum Beispiel. “Wir haben uns dann halt auf eine Bank gesetzt”, sagt er. “Wenn wir etwas zu trinken bekamen, waren wir ganz ruhig.” Irgendwann wurde es ihm auf dem Aschenbergplateau jedoch zu wild.

Ende der 80er zogen viele Russlanddeutsche nach Fulda. Insgesamt um die 4000. 1500 von ihnen fanden Wohnungen auf dem Aschenberg. Die Integration gerade der Jüngeren fiel schwer. Als sie Jugendliche wurden, kam es zu Konflikten, Schlägereien. “Hier war dann irgendwann zu viel los”, sagt Gilbert. Er zog um, in eine ruhigere Ecke des Viertels, in die von-Schleiffras-Straße, nördlich der Hochhäuser gelegen. 1997 war das. “Da habe ich viele gute Freunde. Wenn jemand Hilfe benötigt, unterstützen wird uns.” Viele taten es wie Gilbert, sobald sie es sich leisten konnten. Auf dem Plateau blieben vorwiegend Menschen, denen es finanziell nicht sonderlich gut ging und geht.

Die Schneyers verlassen das Aschenbergplateau

Auch die Schneyers verließen das Plateau irgendwann. 1978, zwei Jahre nach dem Einzug in das Hochhaus, war ihr eigenes Haus im Haubental fertig geworden. Das Haubental am Aschenberg ist optisch genau das Gegenteil des Aschenbergplateaus. Selten bestehen die Häuser aus mehr als drei Etagen. Schick sind sie häufig. Manche richtige Anwesen.

“Wir leben hier auf einer Insel der Glückseligen”, sagt Barbara Schneyer. “Es ist ruhig. Wir haben einen unverstellten Blick Richtung Fulda und Rhön.” 40 Jahre älter ist das Ehepaar seit dem Umzug auf die Insel der Glückseligen geworden – und mit ihm seine Nachbarn. “Über die Jahre und Jahrzehnte haben sich viele Freundschaften entwickelt”, sagt sie. “Die Kontakte sind damals über unsere Kinder, die gemeinsam zur Schule gegangen sind, entstanden.”

Die Kinder sind mittlerweile weggezogen. Sie werden nicht wieder kommen, vermutet das Ehepaar. Genausowenig wie viele Freunde und Bekannte, die in den vergangenen Jahren gestorben sind.

Die Menschen, die heute im Haubental leben, nagen nicht gerade am Hungertuch. “Hier wohnen Juristen, Ärzte, Lehrer”, sagt Manfred Schneyer, der früher als Stadtplaner gearbeitet hat. “Auch einige Spätaussiedler sind hergezogen. Sie haben Häuser, die irgendwann einmal leer gestanden sind, gekauft.”

Die Brüdergemeinde entsteht

Einige Hundert Spätaussiedler haben sich weiter oben auf dem Berg eine Heimat geschaffen. Sie zählen zur Brüdergemeinde. Menonniten, die den christlichen Glauben streng ausleben. Ihr Bethaus befindet sich zwischen dem Bereich der Hochhäuser und der von-Schleiffras-Straße, in der Thomas Gilbert lebt.

Die Menschen der Brüdergemeinde haben ihr Bethaus größtenteils in Eigenleistung errichtet. (Foto: Joscha Reinheimer)

Waldemar Boschmann ist einer von zwei Pastoren der Brüdergemeinde. Ende der 80er siedelten er, seine neun Geschwister und seine Eltern von der damaligen Sowjetunion nach Fulda über. Sie wollten in Deutschland ihr Glück finden. “Unsere Eltern galten in der UdSSR als Faschisten, weil sie deutsche Christen waren”, sagt Boschmann. Für viele Russlanddeutsche waren die ersten Jahre in Deutschland jedoch kein Zuckerschlecken. Galten sie in der Sowjetunion als “Die Deutschen”, waren sie in Deutschland fortan “Die Russen” oder “Die Iwans”. “Heute ist das nicht mehr so”, sagt Pastor Boschmann. “Aber für die Generation unserer Eltern und Großeltern war die Situation nicht leicht.”

Der Glauben als enges Band

Waldemar Boschmann ist einer der Pastoren der Brüdergemeinde. (Foto: privat)

Zumal den Spätaussiedlern häufig Neid von Seiten der anderen Deutschen entgegengeschlagen ist. Diese argwöhnten, dass viele Russlanddeutsche recht schnell zu Wohneigentum kamen. “Da kann doch was nicht stimmen”, hieß es damals. Dabei ist es nicht schwer zu erklären, warum die Häuser der Spätaussiedler so schnell fertig wurden. Neben ihrer Arbeit investierten sie viel Zeit in den Bau. Sie unterstützten sich familienübergreifend.

“Wir haben anfangs in einem Hochhaus gewohnt”, erzählt Waldemar Boschmann. “Aber mit einer so großen Familie sind dort selbst die geräumigsten Wohnungen auf Dauer zu klein.” Also bauten sie – in der Nähe des Bethauses.

Ihr strenger Glaube bindet ein enges Band um die Menschen der Brüdergemeinde. Sie streben ein sündenfreies Leben an. Alkohol, Tabak, Sex vor der Ehe sind tabu. “Der Glaube ist ein engeres Band als Blut”, sagt Pastor Boschmann. “Die Bibel und Jesus sind unser Fundament. Wir leben nach der Bibel und glauben an das geschriebene Wort. Wenn dort steht, dass Jesus über Wasser gehen kann, ist das so.” Boschmann wünscht sich, dass sich “noch mehr Menschen zu ihren Sünden bekennen und sich zu Jesus bekehren”.

Der Aschenberg ist noch nicht ganz zusammengewachsen

Vom Staat fühlen sich viele Menschen der Brüdergemeinde nicht mehr repräsentiert. “Die Werte, die staatliche Institutionen leben, sind zu liberal und zu wenig christlich”, sagt Waldemar Boschmann. Die Gemeinde betreibt deswegen seit Kurzem eine Grundschule. Sie möchte, dass ihre Kinder nach ihren Vorstellungen erzogen werden. Was nicht bedeutet, dass die Brüdergemeinde eine Mauer des Glaubens um sich gezogen hat. Die Gemeinde lädt regelmäßig zu Veranstaltungen ein – dem Adventssingen oder besonderen Gottesdiensten. Ihr Chor tritt auf dem jährlichen Stadtteilfest auf dem Aschenbergplatz auf.

Das Stadtteilfest ist ein guter Indikator dafür, ob die verschiedenen Wohngegenden des Aschenbergs mittlerweile enger zusammengewachsen sind. Dort engagieren sich Leute aus allen Ecken des Aschenbergs. Der Großteil der Helfer und Besucher stammt jedoch vom Plateau mit dessen Hochhäusern. So richtig zusammengewachsen sind die einzelnen Teile des Aschenbergs und deren Bewohner demnach also noch immer nicht.